Credits Foto: concessione Reading Bloom, tutti i diritti riservati.

Ponte di Brooklyn, 20 luglio del 1964, estate calda, umida. Attorno a una macchina da presa si agitano un regista di origine russa, un attore americano e un drammaturgo irlandese. Potrebbe sembrare l’incipit di una barzelletta, invece rappresenta un’esperienza particolarmente seria, un momento iniziatico che si deve ricordare.

Il primo uomo indaffarato dietro l’obiettivo, risponde al nome di Alan Schneider, vuol avvicinare il teatro moderno al grande pubblico e ha già portato in scena Miller, Albee, Pinter. La seconda figura, in capo uno Stetson anni Venti, all’anagrafe è registrato Joseph Francis Keaton Junior, più noto come “Buster” Keaton, il “rompicollo”. L’ultimo personaggio, che stringe tra le mani una sceneggiatura, si chiama Samuel Beckett e appena un lustro più tardi sarà insignito del Nobel per la letteratura per una scrittura che «nelle nuove forme per il romanzo e il dramma, nell’abbandono dell’uomo moderno acquista la sua altezza». Figure differenti di artisti, ognuna impegnata a rincorrere una personale forma di avanguardia e, come nel dipinto di Magritte dove una pipa non è davvero una pipa, il copione su cui lavorano si intitola: Film. Si chiama Film pur non essendolo, strano, ma perfettamente coerente con le loro poliedriche personalità. Sarebbe più corretto definirlo un cortometraggio, ciononostante resta un esperimento cinematografico prezioso della durata di poche decine di minuti, girato senza colore e senza sonoro. In verità il lavoro non è completamente muto, una battuta, una soltanto, ma c’è. A pronunciarla è una comparsa che, in principio di cortometraggio, proferisce un breve e conciso: «Sssh!», battuta singolare e al contempo evocativamente simbolica. Film rimane una vera e propria rarità di celluloide, non altro l’unica sceneggiatura per il grande schermo firmata da uno dei padri del teatro dell’assurdo: Samuel Barclay Beckett. L’autore dublinese si concentra attorno a un significato ambizioso e per riuscirci si affida all’esperienza di un drappello di geniali professionisti. Privilegia la vena creativa di Alan Schneider, con il quale ha collaborato in un fischiatissimo Aspettando Godot, e il

Credits Foto: concessione Reading Bloom, tutti i diritti riservati.

talento dimenticato di Buster Keaton, la star distrutta dall’avvento del sonoro. Nonostante i dinieghi di Chaplin, Mostel, MacGowran la scelta dell’attore statunitense si dimostra congeniale, sebbene la conoscenza con Beckett e Schneider fu disastrosa. Lo incontrarono in un albergo di Manhattan, ma l’attore americano non ascoltò una parola del progetto, restando a guardare il baseball in tv e bevendo lattine di birra. Keaton accettò la parte soltanto per denaro, insospettito dell’eccessiva stramberia dei due, ma mostrò un’encomiabile professionalità, consacrando con la sua mimica segata da rughe e alcol, un progetto senza precedenti.

Eppure il prezioso apporto di Schneider e di Keaton non paiono sufficienti, l’ambizione è molta, perciò attorno alla macchina da presa viene convocato pure Boris Kaufman, direttore della fotografia, premiato con l’Oscar nel 1955 per Fronte del porto. Il russo, e fratello minore del grande regista Dziga Vertov, accetta e così lo staff può davvero dirsi al completo. Della produzione si occupa, invece, Barney Rosset, editore coraggioso che con la sua Grove Press stampa Brecht, Ionesco, Kerouac, Ginsberg, Miller e pubblica senza censura i romanzi L’amante di Lady Chatterley, Tropico del Cancro e Pasto nudo. Si lavora duro sul set, sotto al sole e con soste sporadiche, inoltre un grave contrattempo mette a soqquadro i piani. A causa di un molesto effetto ottico, una lunga ripresa d’esterni, il girato di un’intera giornata, è completamente da buttare.

apporto di Schneider e di Keaton non paiono sufficienti, l’ambizione è molta, perciò attorno alla macchina da presa viene convocato pure Boris Kaufman, direttore della fotografia, premiato con l’Oscar nel 1955 per Fronte del porto. Il russo, e fratello minore del grande regista Dziga Vertov, accetta e così lo staff può davvero dirsi al completo. Della produzione si occupa, invece, Barney Rosset, editore coraggioso che con la sua Grove Press stampa Brecht, Ionesco, Kerouac, Ginsberg, Miller e pubblica senza censura i romanzi L’amante di Lady Chatterley, Tropico del Cancro e Pasto nudo. Si lavora duro sul set, sotto al sole e con soste sporadiche, inoltre un grave contrattempo mette a soqquadro i piani. A causa di un molesto effetto ottico, una lunga ripresa d’esterni, il girato di un’intera giornata, è completamente da buttare.

Credits Foto: concessione Reading Bloom, tutti i diritti riservati.

Credits Foto: concessione Reading Bloom, tutti i diritti riservati.

Non ci sono soldi per rimediare o per girare nuovamente, quindi si prosegue con le due scene successive, in copione restano: Le scale e la stanza. Il 30 luglio finiscono le riprese, ad agosto le prime fasi di montaggio per opera di Sidney Meyers, infine il 4 settembre 1965 Film debutta alla XXVI edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Riceve il Diploma di Merito, mentre a Buster il “rompicollo” vengono tributati applausi a scena aperta. Seguono consensi, ma anche perplessità e pareri discordanti, la critica afferma, il pubblico medita, gli scrittori scrivono. Così Natalia Ginzburg, nel maggio del 1970, stende un articolo intitolato Film e riflette sui contenuti del lavoro, compara la figura di Keaton con quella di Chaplin, arrivando nel cuore della produzione. Il nucleo concettuale, infatti, non è dei più semplici e certamente riconducibile al celebre assunto del filosofo George Berkeley, empirista irlandese, sostenitore del “esse est percipi” ossia “essere è essere percepiti”. Questa teoria immaterialistica sentenzia quanto la realtà si realizzi in una sequela di idee che, per considerarsi esistenti, necessitano della percezione di uno spirito. Riflessione che dalle soglie del diciassettesimo secolo giunge fino a Beckett e influenza un cortometraggio in cui un individuo tenta disperatamente di sottrarsi a ogni sguardo. Una sceneggiatura nella quale appaiono soltanto due elementi: il personaggio primario, personificato da Keaton e contraddistinto dalla lettera O, abbreviazione di Object, e lo sguardo della cinepresa contrassegnato con la vocale E, cioè Eye.

Al  protagonista non viene attribuito un nome e, durante l’affannosa fuga, viene filmato sempre di spalle rendendo impossibile qualunque riconoscimento. In strada copre la faccia con uno straccio, evita le persone incontrate, si rintana in casa, chiude la porta, sbarra la finestra, copre uno specchio, scaccia gli animali domestici, strappa le foto e, sfinito, cade su una sedia a dondolo. La stanza è disadorna, l’inquietudine amplifica la nevrosi e la stanchezza vince l’uomo. Il sonno dura poco, il tallonamento dell’obiettivo asfissia, l’Eye indagatore insegue l’Object tentando di inquadrarlo frontalmente, superando ciò che Beckett chiama l’angolo di immunità. Il lento movimento di camera mostra una benda nera che copre l’occhio sinistro poi, d’improvviso, il protagonista, si desta e lo sguardo si ritrae. La veglia è breve. Sfiancato dalla fuga l’Object scivola nuovamente nel sonno, mentre l’Eye ripercorre vorticosamente le pareti sbrecciate posizionandosi proprio davanti al viso dell’uomo. Il protagonista sgrana gli occhi, spalanca la bocca e, con tragico stupore, scopre che la presenza persecutoria possiede la sua identica fisionomia. Non c’è via di fuga, né via di scampo poiché O ed E costituiscono le parti scisse del medesimo individuo e, di conseguenza, ogni tentativo di non essere percepito è destinato a fallire. Con esplicativa lucidità Beckett appuntò: «Soppressa ogni percezione estranea, animale, umana, divina, la percezione di sé continua ad esistere. Il tentativo di non essere, nella fuga da ogni percezione estranea, si vanifica di fronte all’ineluttabilità della percezione di sé». Il fine ultimo del cortometraggio si palesa d’incanto, l’ineluttabilità del dramma si concretizza in immagine, l’esperimento filmico può definirsi una perla di avanguardia.

protagonista non viene attribuito un nome e, durante l’affannosa fuga, viene filmato sempre di spalle rendendo impossibile qualunque riconoscimento. In strada copre la faccia con uno straccio, evita le persone incontrate, si rintana in casa, chiude la porta, sbarra la finestra, copre uno specchio, scaccia gli animali domestici, strappa le foto e, sfinito, cade su una sedia a dondolo. La stanza è disadorna, l’inquietudine amplifica la nevrosi e la stanchezza vince l’uomo. Il sonno dura poco, il tallonamento dell’obiettivo asfissia, l’Eye indagatore insegue l’Object tentando di inquadrarlo frontalmente, superando ciò che Beckett chiama l’angolo di immunità. Il lento movimento di camera mostra una benda nera che copre l’occhio sinistro poi, d’improvviso, il protagonista, si desta e lo sguardo si ritrae. La veglia è breve. Sfiancato dalla fuga l’Object scivola nuovamente nel sonno, mentre l’Eye ripercorre vorticosamente le pareti sbrecciate posizionandosi proprio davanti al viso dell’uomo. Il protagonista sgrana gli occhi, spalanca la bocca e, con tragico stupore, scopre che la presenza persecutoria possiede la sua identica fisionomia. Non c’è via di fuga, né via di scampo poiché O ed E costituiscono le parti scisse del medesimo individuo e, di conseguenza, ogni tentativo di non essere percepito è destinato a fallire. Con esplicativa lucidità Beckett appuntò: «Soppressa ogni percezione estranea, animale, umana, divina, la percezione di sé continua ad esistere. Il tentativo di non essere, nella fuga da ogni percezione estranea, si vanifica di fronte all’ineluttabilità della percezione di sé». Il fine ultimo del cortometraggio si palesa d’incanto, l’ineluttabilità del dramma si concretizza in immagine, l’esperimento filmico può definirsi una perla di avanguardia.

Dalla mostra di Venezia del 1965 ad oggi sono trascorsi più di cinquant’anni e purtroppo, un’inadeguata distribuzione ha limitato drasticamente la circolazione della pellicola destinandola presto al dimenticatoio. Il buio ha così coperto l’opera, finché il filmmaker e restauratore indipendente Ross Lipman ha respinto l’avanzata dell’oblio ottenendo da Rosset i materiali di laboratorio di Film. Il restauro chiede pazienza, esige una comparazione tra copie diverse, pretende un meticoloso esame dei centimetri migliori di pellicola, impone uno studio sui tagli e sulle combinazioni, insomma procedure necessarie per giungere a un’elevata risoluzione visiva. Lipman, però, non si ferma al traguardo e si interessa della genesi di Film, si mette alla caccia di scene tagliate, fotografie, appunti, interviste, registrazioni audio, recuperando perfino quella dell’incontro di pre-produzione. Proprio da quest’ultime saltano fuori informazioni inaspettate, infatti come dichiarato dallo stesso Beckett sulla fuga di Object: «Nella strada non vede un bel niente, fatto salve rare eccezioni» oppure a riguardo all’appartamento nel quale entra: «Non può essere la sua stanza perché non potrebbe avere una stanza del genere. Non potrebbe avere una stanza piena di occhi».

Credits Foto: concessione Reading Bloom, tutti i diritti riservati.

Credits Foto: concessione Reading Bloom, tutti i diritti riservati.

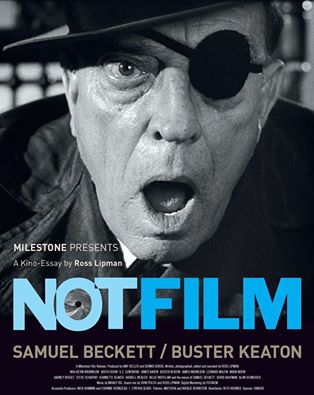

Molto quindi il materiale scovato, un archivio inatteso ripescato da scatoloni ammassati e cassetti dimenticati, un assemblaggio scrupoloso che produce un risultato di valore, il “cine-saggio” Notfilm. Un film che ne compendia un altro, lo avvolge e completa, lo spiega e sottolinea, un Film si specchia in un Notfilm, così come Eye si materializza di fronte a Object. Un documentario che dopo cinque decenni riaccende i riflettori su un cortometraggio rischiarato da precursori onirici, ideatori di visioni esasperate, fautori di un pensiero inconsueto. Fortunatamente dopo cinquant’anni Film ha ricominciato a girare il mondo e con lui Notfilm. Maria Letizia Gatti, a capo della giovane casa di distribuzione Reading Bloom, insieme ai produttori/distributori internazionali Dennis Doros e Amy Heller della Milestone Films, sta permettendo che entrambi i lavori giungano nelle sale, cineteche e festival italiani e presto sarà disponibile anche l’edizione home video con contenuti extra e un libro in appendice. Cinquant’anni dopo quelle riprese vicino al ponte di Brooklyn ritrovano vita, quel regista di origine russa, quell’attore americano e quel drammaturgo irlandese, tornato a raccontare una filosofia sparita, un’interpretazione del reale impolverata. Lo sguardo della troupe che ha pochi soldi per la pellicola, ma molte idee per il pubblico, finalmente prosegue il proprio discorso con gli spettatori, riaffermando certi principi mezzo secolo dopo. Perdersi e ritrovarsi in quell’impasto di bianco e nero, scoprire i rumori di scena nascosti dietro quei minuti muti (o quasi), compenetrarsi nell’espressione attonita di Keaton, nelle riprese taglienti di Schneider, nei labirinti mentali di Beckett, spiazza e consola al contempo. Sapere che Film è sfuggito all’oscurità della storia, e Notfilm lo accompagna quanto un fedele scudiero, rinfranca un poco lo spirito di questo nuovo millennio del quale, come scrisse il solito Beckett in Aspettando Godot: «Non diciamo male della nostra epoca, non è più disgraziata delle altre. Non ne diciamo neanche bene. Non ne parliamo». Dunque silenzio, basta parole, buona visione.

Credits Foto: concessione Reading Bloom, tutti i diritti riservati.